| 2時間目(硬筆で原則を他字に応用) | |

| <はじめに> | |

| 書写を毛筆の学習だけで決して終わってはいけません。書写の授業は文字を整えて書く方法を理解して日常に定着させることです。 ○毛筆での学習→「大きく書いて」文字を整えて書く方法の<理解> ○硬筆での学習→「たくさん書いて」文字を整えて書く方法の<定着> 1時間目で「星」という題材を使って「横画間均等」について学習し理解しました。しかしこれだけでは「星」という文字だけしか整えて書けないことになりかねません。1時間学習して、たった1文字しか学習できない授業であったなら、書写の授業は役に立たないことになり、また、毛筆で学習した1時間も無駄になってしまいます。 日常的に使用するのは毛筆ではなく硬筆です。硬筆は毛筆と違って短い時間で多くの文字を書くことが出来るというメリットがあるのです。その長所を活用して、前時で学習した「横画間均等」を多くの文字で応用し、技能の定着を図ります。 ここで指導者が気をつけたいことは、児童の学習活動を「日常の書写場面に近づけた活動」にするということです。 日常の書写場面とは①ある程度の速さで書く ②漢字かな交じり文を書く ということです。 硬筆書写と言えば、何度も消して書き直しながら「非常にゆっくり丁寧に書く」という印象を持つ人が多いと思いますが、こんな活動では日常の書写活動には生きていきませんね。しかし、単に速書きさせると原則を意識せず雑な文字になってしまいます。 そこで、同じ漢字をゆっくり丁寧に書いたあとに、再度同じ漢字を速書きさせるという学習活動をさせてみてください。原則をしっかりと意識してリズムよく書くことができるようになります。 また、硬筆書写と言えば、漢字を繰り返し書かせるという学習が思い浮かびますが、日常の書写場面では、「漢字かな交じり文」を書くことが圧倒的に多いです。学習した原則を含んだ「短文」を書かせて、学習のまとめとすると良いです。 |

|

| <授業前に準備しておくもの> | |

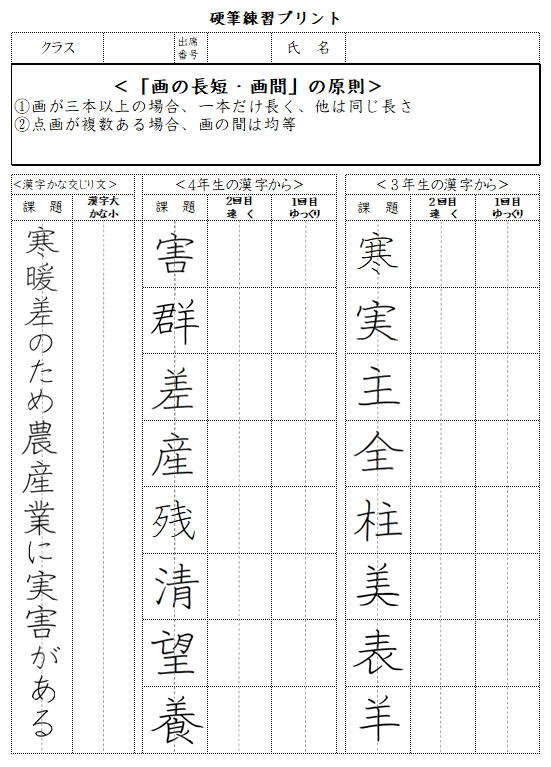

| ・毛筆で学習し理解した「文字を整えて書く原則」の使える文字を使って、下のような「硬筆練習プリント」を作成しておく。 裏にも同じ物を印刷しておくことが重要です。 →子ども達の書くスピードに個人差があることが、書写学習の課題です。速く書いた子ども達の集中を切らないために、裏にも同じ物を印刷しておいて、「速く書いた人は裏返して同じところをもう一度書いて待ちましょう」と指示します。速く書いた子どもの技能の定着にも役立つとともに、速く書いた子どもがおしゃべりを始めることもなくなります。 |

|

| <硬筆授業の基本型> | |

| ①前時の原則を確認する。 教師 「前の時間に<星>をもとに学習した<3つの原則>は何だったかな?」 児童 「○日の横画の間は同じ ○生の横画の間は同じ ○生の最後の横画は長い の3つです」 教師 「同じ意見の人は手をあげましょう」「そうですね。よく覚えていました」 「今日は、この原則を別の多くの文字に応用します」 ②本時の「めあて」を音読する 「今日の授業のめあてを音読します。さん、はい。」 「画の間が等しくなることに気をつけて硬筆で書こう」 →見る、声を出す、みんなの声を耳で聞く等五感にうったえた活動は有効です。しっかりと声を出させましょう。 |

|

③3年生の漢字「8文字」の原則を確認する 教師 「3年生の漢字8文字を見てみましょう。これらの漢字には全て<三>という部分が含まれています。この<三>について、学習した原則を使って考えると、何に気をつければよいのでしょう」 児童 「<三>の横画の間を同じにすることに気をつけると良いです」 教師 「同じ意見の人は手を上げましょう。そうですね。<星>のように画の間を同じにすると良いです。」 「その他気をつけることはありますか」 児童 「<三>の最後の横画だけ長くします」 教師 「同じ意見の人は手を上げましょう。そうですね、<星>の<生>のように最後横画を長くすればよいですね。この時に上の二本はどうすれば良いのでしょう。」 児童 「上の二本は同じ長さで短くします」 教師 「確認した原則をまとめます」 ○<三>の横画の間は同じはばにする。 ○<三>の上の二本の横画は同じ長さで短くし、最後の横画だけ少し長くする。 教師 「みんなで2つの原則を音読して確認します」 「さん、はい」 ④3年生の漢字をゆっくり書く。 「硬筆プリントの1回目にはゆっくりと書いてありますね。まずは、2つの原則に気をつけて90秒で丁寧に書きます。」 「消しゴムを使ってはいけません。間違えた場合はそのままにして次の字に進みましょう」 「速く書いた人は裏返して、同じところをもう一度書いて待ちましょう」 「鉛筆を持ちましょう。よーい。はじめ」 →ストップウオッチでタイムを計ります。 「60秒、残り30秒です」 「10。9。8。7。6。5。4。3。2。1。やめ」 「全部書けた人は手を上げましょう」 →子ども達が書いている最中に、机間指導をして「横画の間がそろっている。すばらしい。」「最後の横画が少し長い。すごい。」など短い言葉で評価して回ると原則を意識するようになる。 ※「90秒」については書かせる漢字の画数の多さや子どもの実態で上下してください。 ⑤3年生の漢字を自己評価する。 「3年生の漢字8文字について、2つの原則ができているかどうか、自分で答え合わせをしましょう。」 「原則ができている漢字を丸で囲みます。始めましょう」 →子ども達が答え合わせをしている間に机間指導をして、褒めて回る。 「それでは、結果を聞きます。」「8つですからちょうど半分から聞きます。ぴったり4つ丸がついている人は手を上げてください。よく頑張りました」「5つの人。よく頑張りました」「6つの人。すごい。」「7つの人。素晴らしい。」「まさか8つの人は・・いますか。パーフェクト!」 ⑥3年生の漢字を速書きする。 「2回目は速書きをします。今度は60秒で書きます。しかし、速く書いただけではだめですよ。速く書いても原則が使えるようにしましょう。」 「消しゴムを使ってはいけません。間違えた場合はそのままにして次の字に進みましょう」 「速く書いた人は裏返して、同じところをもう一度書いて待ちましょう」 「鉛筆を持ちましょう。よーい。はじめ」 →ストップウオッチでタイムを計ります。 「30秒、残り30秒です」 「10。9。8。7。6。5。4。3。2。1。やめ」 「全部書けた人は手を上げましょう。」「すごい、速書きできている人が多い。」 →子ども達が書いている最中に、机間指導をして「横画の間がそろっている。すばらしい。」「最後の横画が少し長い。すごい。」など短い言葉で評価して回ると原則を意識するようになる。 ※「60秒」については書かせる漢字の画数の多さや子どもの実態で上下してください。 ⑦速書きの評価をする。 「2つの原則ができているかどうか、自分で答え合わせをしましょう。」 「原則ができている漢字を丸で囲みます。始めましょう」 →子ども達が答え合わせをしている間に机間指導をして、褒めて回る。 「それでは、結果を聞きます。」「8つですからちょうど半分から聞きます。ぴったり4つ丸がついている人は手を上げてください。よく頑張りました」「5つの人。よく頑張りました」「6つの人。すごい。」「7つの人。素晴らしい。」「まさか8つの人は・・いますか。パーフェクト!」 「1回目と比べて、丸の数が同じ又は増えた人は手を上げましょう。」「速書きに対応できていますね!」 ⑧4年生の漢字をゆっくり書く。 →「3年生の漢字」と同様に行う。 ⑨4年生の漢字を自己評価する。 →「3年生の漢字」と同様に行う。 ⑩4年生の漢字を速書きする。 →「3年生の漢字」と同様に行う。 ⑪速書きの評価をする。 →「3年生の漢字」と同様に行う。 ⑫漢字かな交じり文を書く(まとめ書き) 「今日の学習のまとめとして、練習した漢字を使った短文を書きます。」 「2つの原則を意識して書きます。また、平仮名は漢字よりも少し小さく書くと読みやすいです。」 「速く書いた人は、裏返してもう一度短文を書いて待ちましょう。」 →子ども達が書いている最中に、机間指導をして「横画の間がそろっている。すばらしい。」「最後の横画が少し長い。すごい。」「平仮名を小さく書けている」など短い言葉で評価して回ると原則を意識するようになる。 ⑬日常への応用 「『漢字ドリル』の宿題を書く時にも、今回学習した『2つの原則』を使って書いてみると文字が整うよ。日常でも意識して生かしていこうね」 →できれば、この授業後に漢字の宿題を見るとき、教師が「画間均等」を念頭に置いて見てやれば、より『原則』が定着できます。 |