![]()

| 「書写」は技術に個人差が大きく子ども達が劣等感を持ちやすい教科です。また、準備や後片付けに時間がかかったり、丁寧に指導していると時間が足りなくなったり、子ども達の書くスピードに差があり、一斉授業が行いにくいなど、課題が多く、指導者が困る教科です。 それでは、授業を始める前に、これらの課題について確認しておきましょう。指導者の「困り感」をなくして「すっきり」した気持ちで授業に向かいましょう。 |

| <劣等感を持たせない工夫①・劣等感を持たせない掲示法> 小学校の教室に必ずある物といえば「書写作品の掲示」です。しかし、この掲示については注意が必要です。絵画と違って全く同じ「書写文字」を並べるため、優劣がはっきりしすぎてしまいます。これを1年間切れないように教室に掲示するわけですから、苦手な子どもにとってはこれは非常に苦痛です。 教師としては、書写の成果を評価してやりたいと思う心から、脚立に上って毎回苦労して掲示しているのですが、このことが子どもの劣等感を強めることにもなってしまうのです。それではどうすれば良いでしょうか? |

| <2つの解決方法> 急に全員を上手くするのは難しいですが、「下手な作品」を目立たなくすることは簡単です。「下手に見える原因」は次の4点です。 ①極端に細い字 ②極端に小さい字 ③極端にかすれた字 ④名前が上手く書けてない作品 これだけを解消できれば、ほぼ大きな差はなくなります。 それではどうすれば良いのでしょう。①②③については、子ども達の持っている筆に原因があります。大筆の手入れが悪いと根元が固まって、穂先数センチしか開かなくなっている筆をよく見かけます。こんな筆では大きく太く書くことはできませんし、墨も含みませんからすぐにかすれてしまうのです。しっかり大筆を洗わせるようにしましょう。下記<ポイント②>参照してください。 ④については、「名前」の指導を行います。しかし、指導者が名前の手本を書くことは負担です。また、名前は全員が違う文字のため指導が難しいのが現実です。 名前の手本は「毛筆フォント」で印刷すれば、すぐに準備できます。また、光村の教科書をお使いの方は、指導書に名前の手本作成ソフトがついているので便利です。 次に指導方法ですが、名前の手本を敷き写しして書かせます。写し書きですからすぐに書けるようになります。何も手当しないままひどい名前を書かせて掲示するよりも教育的配慮だと思います。写し書きを繰り返していればだんだんと手本を見て書けるようになります。 書写大会などに出品する作品など外部に出品・掲示される場合には、敷き写しではなく、名前の手本を見て書かせるように注意しましょう。 |

| <劣等感を持たせない工夫②・基礎基本の徹底> スポーツにおいても基本的な姿勢や基本運動は重要です。卓球でラケットの握り方を間違えて持ってしまったらどうでしょう。ゴルフのスイングの仕方が間違っていたらまっすぐボールが飛ぶでしょうか。書写においても基礎基本となる姿勢、執筆、基本練習は重要です。「書写」の基礎基本とは何でしょうか。どうすれば良いのでしょうか。 |

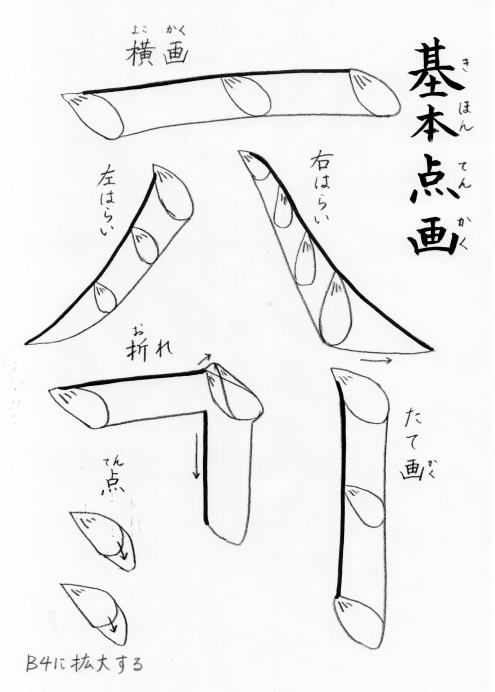

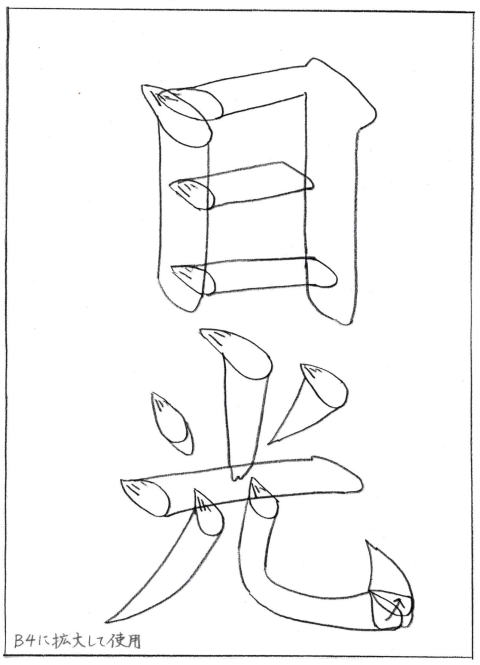

| <3つの解決方法> ①執筆は「親指を軸に対して横にする」 鉛筆やペンは先端が固いため、紙に対して軸が斜めになっても文字を書くことができますが、筆は先端が柔らかいため、紙に対して軸が斜めになってしまうと穂先が逃げてしまい書くことはできません。そのために筆を立てる必要があります。それでは、どうすれば筆は立つのでしょうか。簡単です、軸に対して親指を横向きにしてつまむように持てば筆は立ちます。子ども達の筆の持ち方を見てください。ほとんどの子どもの親指は軸に対して下向きなっています。これでは筆を立てることができません。「親指が横になっていてうまい!」「親指が横になっていて素晴らしい!」とできている子を褒めて回ってみましょう。これを毎時間繰り返すだけで、ほぼ全員の持ち方が修正できます。 ②姿勢は「ひじを高く上げて構える」 姿勢の注意点は細かく言うとたくさんありますが、「ひじを高く上げて構える」ことが最も重要です。右手に筆を持ち、まずひじを下げ脇を閉めて手を動かし、次にひじを上げ大きく脇を開けて手を動かしてみましょう。ひじを上げた方が明らかに腕の可動域が広がります。大きく構えた方が伸びやかな線を引くことができるのです。「ひじを肩の高さに上げて構えましょう」と少し大げさに指示してみてください。子ども達には大げさな指示の方が分かりやすいです。「肘が肩まで上がっていてすごい!」「肘が高くてかっこいい!」とできている子を褒めて回ってみましょう。これを毎時間繰り返すだけで、ほぼ全員の姿勢が修正できます。 ③基本点画を準備体操として行う  「基本点画」とは「横画・縦画・右払い・左払い・折れ・曲がり・そり・点」などのことです。全ての漢字はこの「基本点画」の組み合わせでできています。ですから、まず「基本点画」が書けるようなると書写の劣等感はかなり軽減できます。また、書写授業の単元の目標である「文字の組立て方」や「点画の組立て方」などの学習に集中することができるようになります。 基本点画の筆使いが習得できていない場合は、毎時間5分程度「筆の準備体操」として「基本点画」を書かせてから授業に入ると良いでしょう。私は、基本点画をB4大の用紙1枚にまとめた「なぞり書き練習用紙」を作成して使っています。 この3点のみにしぼって、徹底反復をすれば、必ずクラス全員が良い姿勢・良い持ち方で、しっかりとした点画を書くことができるようになります。 |

| <劣等感を持たせない工夫③・ねらいに絞ってほめる> 書写の指導において、教師が子ども達に丁寧に教えようとするあまり、あれもこれもと細かく指摘しすぎる場合が多く見られます。「右払いが上手く書けていない」「少し横画が短い」「はねがかすれている」等々教師は一生懸命なのですが、子ども達は「できていないこと」ばかり指摘されて「劣等感」が生まれてしまいます。「劣等感」を持たせずうまく書けるようにするにはどうすれば良いのでしょうか。 |

| <2つの解決方法> ①単元(授業)の「ねらい」に絞ってほめる 各教科の授業には必ず単元の「ねらい(めあて)」がありますが、当然書写も同様です。単元の「ねらい」が達成できているかどうかが重要です。単元の「ねらい」についてだけを確認して、その中でできていることだけを大きな声で褒めてやります。 例えば、「左右の組立て方」の単元には、「へん」を整える次の5つの原則があります。 ○右端を揃える ○右上がりにする ○終筆を変化させる ○中心が右に寄る ○横幅をせまくする つまりこの5つの原則ができていれば授業の「ねらい」は達成されたことになるわけですから、机間指導の際、この5点について出来ている点のみ褒めて回ります。だれでも一つぐらいはできているはずですから「右端がそろっていますね。上手い!」「中心が右に寄っていますね。すばらしい!」「右上がりに書けている。すごいなあ!」などできるだけ全員を短い言葉で褒めます。 出来ていないことは指摘しなくてよいのでしょうか?大丈夫です。個人を大きい声で褒めることで、実は全員にメッセージを送っているのです。出来ていない子どもにはこの誉め言葉を聞かせて、「自分は右端がそろっていないから気をつけよう」と気づかせることができるのです。また、褒められているのですから、劣等感は生まれません。 ここで注意したいことは「はねがかすれている」などの「ねらい」ではない細かいことを指摘しないことです。かすれていても、5つの「ねらい」が達成できていれば良いのです。 このような「基礎基本」の指導は<劣等感を持たせない工夫②>で述べたように、分けて指導すべきです。 ②「手本とそっくりに書きましょう」は絶対に言わない 教科書に掲載されている「手本」は一つの基準です。また、この手本は鍛錬を積み重ねた書道家が職人技を駆使して書いています。もちろんこれをそっくりに書くことが目標ではありませんし、決してそっくりに書くことはできません。オリンピックの水泳の動画を見せて「これと同じように泳ぎなさい」と言っているのと同じですね手本から気づかせることは大切ですが、字形など手本に追い込むと、そのように書くことができない子どもたちには「できない」という劣等感を持たせてしまいますので気をつけましょう。 |

| <意欲を持たせる工夫①・手本に書き込みをさせる> 他教科と「書写」の大きな違いは、「書写」にはノートがないことです。学習したことや自分の気づきを書き留めておくことができないことが「書写」の弱点なのです。「書写」では「手本」をノートとして活用しましょう。 <手本に書き込むと良いこと> ①授業の「ねらい」や目標となる「ポイント」。上記の例「左右の組立て方」の単元では、5つの原則を書き込む<共通課題> ②「手本」と「自分の書いた文字」を比較して、気が付いたこと。<個人課題> 以上の点を書き込むことで、学習がより明確となるとともに、自己課題を主体的に解決しようとするようになります。 <注意点> ①「手本」ではなく「自分の書いた文字」に書き込みさせないこと。机上が広くないため「自分の書いた文字」はすぐに片づけてしまうので、書き込んだことを繰り返し見ることができないからです。 ②文章ではなく「記号」や「単語」で書き込ませること。書写は準備片付け、毛筆で書くことに時間がかかるため、できるだけ短時間で書き込みさせる必要があるからです。 |

| <意欲を持たせる工夫②・書く時間をそろえる> 書写は「各々の書く時間に差が大きい」ことが課題です。自由に書かせると、途中で止めにくく、全体で確認することが難しい。書き終わるタイミングを待っていると速く書き終えた子どもの集中力が切れてしまう。したがって思考場面や対話場面、評価場面などの設定が難しく、指導者が授業をコントロールすることが非常に困難です。書く時間を揃えるためにはどうすれば良いのでしょう。 ①書き始めのそろえ方 毎回書き始めに次のような指示をします ○半紙を準備しましょう ○墨をつけて穂先を整えます ○親指を横向きにして ○ひじを肩の高さに大きく構えましょう ○よーい。始め。 と言ってからスタートします。 <効果>●いらいら落ち着かない子を待たせることができる。●準備の遅い子が追いつく。●姿勢執筆を徹底できる。 ●全員そろって書き始めることができる ②書き終わりのそろえ方 毎回次のような指示をします。 ○速く書き終わった人は、手本に書き込んだことについて、答え合わせをして待ちましょう。 ○自分の書いたものと手本を比べて気づいたことがあったら手本に書き込みをして待ちましょう。 ○後5人書いています。もう少し待ちます。・・後2人書いています。もう少し待ちます。(カウントダウン) <効果> ●速く書いた子には、手本に書き込みをさせることで主体的な学習に導くことができる。 ●速く書いた子の集中力が切れない。 ●遅い子は、全体の中で自分がどれくらいの速さなのかが分からないので、知らせることで少しだけ急がせることができる。 これを繰り返していると、だんだん書くスピードの差が少なくなってくる。これで、書き始めと書き終わりが揃うため、授業のコントロールが可能となり、全体での思考・確認・協議・評価ができるようになります。 |

| <意欲を持たせる工夫③・「わりばし」を使った答え合わせをさせる> 教師から出来ていないことを指摘することが多い書写授業では、「劣等感」を生みますし、主体的に考え解決する力が育ちません。それではどのようにして、自己課題を発見させると良いのでしょうか。 ①手本に「本時のねらい(ポイント)」を書き込みさせて、自己評価のポイントを明確にさせる。 ②「わりばし」を使って、1本目を「手本」に置き、2本目を「自分の書いた字」に置いて、比較することで正確な確かめをさせる。 <効果> 「わりばし」を使うことで、画の方向、長さ、位置、文字の中心などについて正確に調べることができ、自分で達成できたこと及び自己課題を発見することができる。 このように<意欲を持たせる工夫①・③>を組み合わせて、繰り返し定着させることで、手本に書き込む→書き込んだことをわりばしで確かめる→更にできていないことを書き込む→書き込んだことをわりばしで確かめる・・といった主体的な課題発見解決学習が子ども達に身につくようになります。 |

<意欲を持たせる工夫④・「まとめ書き」の前の「なぞり書き練習」> 子ども達には、理解力が高く「文字を整えて書く原則」をすぐに覚えてしまうが、書写技術が低いために上手く書くことができない子もみられます。こういった子どもを救うためにはどうすれば良いのでしょう。 「まとめ書き」の前に一度「なぞり書き練習用紙」をなぞらせます。練習ではうまく書くことができなかった子どもでもすぐにうまく書くことができます。なぞっているのですから当たり前の事ですが、「上手く書けた。」という達成感を持たせてから「まとめ書き」に向かわせます。自分なりに意欲を持って臨むことができるはずです。 →「なぞり書き練習用紙」とは、「かご字用紙」のことで、毛筆の手本の上に半紙を乗せて鉛筆でふち取りをした「練習用紙」です。わざわざ教師が作成しなくても指導書に付録としてある場合が多いです。 |

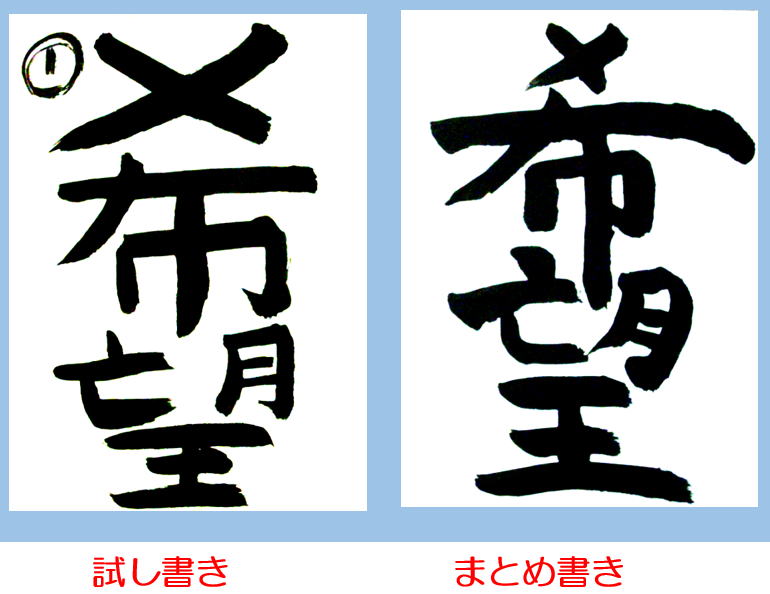

<意欲を持たせる工夫⑤・「試書き」と「まとめ書き」の比較> 「書写」はたった45分で子どもを大きく変化させることができる数少ない教科です。この長所を十分生かして子ども達の意欲を高めましょう。 ①「手本」を見ないで「試書き」をします。「試書き」には「①」と印をつけさせます。 →「手本」を見てしまうと日常の自分と違う文字を書いてしまい、学習する前の実態を知って自己課題に気づかせることができません。 ②書写の「文字を整えて書く原則」を本時の「めあて」として学習し、「手本」を見て練習します。 ③学習した事を活かして、授業の終末に「手本」を見て、「まとめ書き」をします。 ④「試書き」と「まとめ書き」を机上に並べて、学習の成果(自分の成長)を実感させます。 →必ず驚くほど字が変わりますので、子ども達の自己肯定感・意欲が高まります。 |

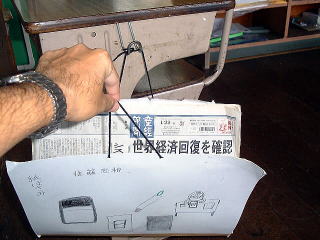

<道具のポイント①「紙ばさみ」> 最初の授業か、すき間時間等を活用してに「紙ばさみ」を作ると良いです。子どもたちの書いた半紙が教室の床に散らかる。床が汚れる。床に半紙がおいてあるので机間指導がむずかしい。ということが良く見られます。 これをすっきりさせるのは「紙ばさみ」です。「紙ばさみ」とは、厚紙の表紙に新聞をはさみ大型のノートのようなものです。 厚紙の表紙にはひもがついていて机の横にかけられるようになっています。 いつもは子どもたちのロッカーの下に敷いており、、書写の時間になると自分で取り出して机の横にかけるだけ、書いた半紙をどんどんはさめるので床はすっきりです。 最初の授業で作らせて、早くできた子どもには表紙に自由に絵をかかせると喜んで作ります。 また、前時にはさんで残っている反故紙ですずりをふき取ったり、洗った筆を拭ったり、書いたばかりの作品の上にのせてにじみを押さえたりなど便利に使えます。 <「紙ばさみ」の作り方> ①新聞紙1日分を広げて中心をはさみで切り分けます。これで2人分です。 ②一人分を半分にたたむとB4の大きさになります。そして折った方をホッチ キスでとじます。 ③B4大の厚紙(白表紙)2枚をガムテープで、貼合わせて開くようにします。 ④厚紙の表紙にして新聞紙をガムテープで貼りつけます。 ⑤表紙の中心をパンチで穴をあけ、綴じひもを結んで取っ手をつけます。 |

| <道具のポイント②「シャンプーで洗う」> 授業後に丁寧に大筆を洗わせる時間と全員が洗うことのできる場所は学校にはありません。しかし、全く洗わせないとすぐに根元が固まってしまいます。 小型ペットボトル等を全員に準備させ、授業の前に水を入れて机の下などに置かせておきます。授業が終わったら、それで簡単に洗わせ、反故半紙で拭ってから片づけるようにさせます。ペットボトルの水は、最後に廊下の洗い場等で流すと良いでしょう。 家に帰ってからの手入れの方法を伝えておきましょう。中学年は子どもだけではできないこともありますので、通信などで家庭に協力をしてもらっても良いです。 その場合、なぜ丁寧に洗った方が良いのか理由と共に伝えることが重要です。 ●大筆の手入れの方法 ぬるま湯を流しながら筆の根元を強くつまむようにして、根元の墨を完全に抜きます。最後に動物の毛は人間の髪の毛と同じですから、シャンプーで洗ってやるとふわふわになります。石鹸で洗うと脂分が抜けすぎてきしみますから、できれば、リンスインシャンプーを使うと更に状態良く保つことができます。 ●小筆の手入れの方法 小筆は穂をのりで固めたまま、穂先1センチ程度をおろして使用するので、決して根元まで洗ってはいけません。墨の付いた所だけを半紙などで拭いて片づけます。 |

<道具のポイント③「筆つり」> 筆は毛先を下にして陰干しするのがよいです。毛先を上にしてペン立てにおいて乾かすと根元に墨が下りてきて固まるからです。角材を買ってきてくぎを40本打ち付けて「筆つり」を作り、教室にかけておくことも工夫の一つです。 筆の忘れ物もなくなるし、根元に墨が固まりにくいので便利です。 |

| <道具のポイント④「準備と片付け」> <道具の準備の方法> ①書写係がバケツ2個に水を入れぞうきんの上に置く。 ②「筆つり」から自分の筆をとって毛先に水をしめらせておく。 ③自分のロッカーから「紙ばさみ」をとって、机の横にかける。 ④机の上に書写道具を用意する。 ※「個人ペットボトル」を使用しない例です。 <道具の後かたづけの方法> ①硯について 残っている墨は全部筆につける。反古紙(練習後の不要の半紙)で筆をぬぐう。反古紙で硯の汚れをふきとって片づける。 ②大筆・小筆について 反古紙1枚と大筆を持って、2つのバケツのところに行く。1つ目のバケツで10回かき混ぜるようにし、2つ目のバケツにでも同じようにする。 最後に反古紙で水分をぬぐう。 大筆を「筆つり」にかけて、水分をぬぐった反古紙を持って席に帰る。小筆の毛先の部分についた墨をしめった反古紙でふき取る。小筆を片づける。 (小筆は毛をのりで固めたまま使用するので、小筆は水の中に入れて洗っては絶対にいけない。) ③その他 書写係がバケツの水を捨てに行く。バケツの下に敷いていたぞうきんでバケツの周りの床を拭く。 道具の準備・後かたづけの方法をプリントにして持たせる。 道具の準備・後かたづけの方法を書いたプリントをポイント①で作った「紙ばさみ」の表紙などにはっていつも持たせる。最初の書写の授業でこのプリントをもとに教師が自分で道具の出し入れをやってみせる。また、子どもたちにもいっしょに確認しながらゆっくりとていねいにやらせます。 バケツの代わりに「ペットボトル」を使用する方法もあります。児童個々に「ペットボトル」を準備させ、授業の始めに水を入れて机の下に置かせます。 授業後に自分の机上でペットボトルのふたを開け、中に大筆を入れて洗わせます。最後に手洗い場にペットボトルの水を捨てさせます。 |